专家笔谈:心衰合并心房颤动患者的抗凝治疗

发布时间:[2014.05.08] 点击:134次

作者:吴书林、薛玉梅、黄俊(广东省人民医院)

心力衰竭(心衰)和心房颤动(房颤)是当前心血管领域的两大堡垒性疾病,两者互为因果、相互促进、常相互共存,且发病率有日益增高趋势。如何防治心衰合并房颤患者的卒中及血栓事件是临床医师必须面对的现实问题。

1 心衰合并房颤的流行病学

心衰和房颤是当前心血管领域的两大堡垒性疾病。2004年我国14个省份和直辖市29079例30-85岁自然人群的流行病学调查显示:房颤患病率约为0.77%,标准化率为0.61%。按此计算,我国目前房颤患者超过800万,其中1/3为阵发性房颤,2/3为持续或永久性房颤。1999~2001年对我国内地41家医院诊断的心房颤动患者的住院病历进行回顾性分析,9297例房颤相关危险因素:老年58.1%,高血压病为40.3%、冠心病34.8%、心力衰竭33.1%、风湿性瓣膜病23.9%。心衰合并房颤占有相当大比例,按此推算,我国目前心衰合并房颤患者超过264万。

2 房颤、心衰患者血栓形成机制

经典理论认为血栓形成与Virchow,s三要素:血流淤滞、心血管内皮损伤及血液凝固性增加相关。2009年英国学者在《柳叶刀》杂志阐述:房颤患者左房收缩功能丧失,左房特别是左心耳血液流速下降,易出现血流淤滞;血管壁异常包括进行性心房扩张、内皮损伤以及细胞外基质水肿与纤维组织浸润;此外,还可发现显著的血液成分、炎症和生长因子的异常改变。这些异常改变构成了血栓形成的Virchow三要素,这也与房颤时的血栓前状态或高凝状态相吻合。

心衰患者同样存在循环系统血液淤滞、内皮功能紊乱和高凝状态,这些促使心衰患者血栓形成风险增加。心衰患者因心室腔扩张以及心输出量下降使得循环系统血液淤滞,通过超声心动图显示心房或心室内的云雾状回声,可以反映这种血液淤滞状态的存在。循环系统血液淤滞可导致局部血管内皮缺血、缺氧,氧化应激导致血管内皮细胞的活化,粘附分子-选择素表达增加而抗血栓因子一氧化氮表达减少。这些促进血小板/单核细胞粘附和活化,释放大量组织因子的微粒内皮细胞和单核细胞附着受损的血管壁,并启动凝血级联反应,最终导致血栓生成。另外循环系统血液淤滞导致活化凝血因子清除减少也是心衰患者易形成血栓的机制之一。

3 心衰在房颤卒中危险分层中的价值及抗栓推荐

尽管目前国际流行的两大卒中危险分层方案CHADS2与CHA2DS2-VASc评分方案中均把“心衰”作为房颤卒中的一个危险因素,CHADS2中的“C”原本指因需住院的充血性心力衰竭,而CHA2DS2-VASc中的“C”指存在左室功能不良的症状或体征或者近期有急性失代偿性心衰发作,没有具体考虑LVEF是否异常。

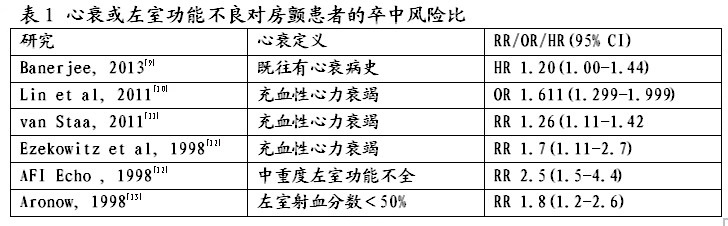

目前心衰作为房颤卒中及血栓栓塞独立危险因素仍有争议。2007发表的一项系统评价总结7项房颤研究数据得出,心衰作为卒中及血栓栓塞独立危险因素证据尚不充分。2012年报道的瑞士房颤队列研究显示,对90490例未抗凝的房颤患者进行多元回归分析,有心衰的房颤患者发生卒中的危险比为0.98(95%CI: 0.92~1.04),心衰并非卒中的独立危险因素。2014年Taillandier S等报道在持续性房颤患者中,心衰不是卒中的独立危险因素(RR 1.27, 95%CI 0.82-1.97, P=0.29) 。当然支持充血性心衰、近期失代偿性心衰或左室功能不良为卒中的独立危险因素的证据相对更多(见表1)。上述研究显示心衰增加卒中风险,其相对危险度在1.26-2.5。不同研究结果迥异,究其原因,不同临床试验中心衰的定义各不相同可能是重要的影响因素。依据纽约心功能分级去评价“心衰”,有时比较主观,不甚准确。

对于心衰合并房颤的抗栓推荐,欧美指南也不尽相同,欧洲指南较美国指南对抗凝治疗推荐更为积极。2012年ESC指南推荐CHA2DS2-VASc评分方案。对心衰合并房颤患者,CHA2DS2-VASc评分至少≥1,推荐抗凝治疗,优选新型口服抗凝药,不推荐抗血小板治疗。而美国2013年ACCF/AHA/HRS房颤管理指南更新对仅存以下一项中度危险因素患者(年龄≥75岁、高血压、心衰、左室功能受损、糖尿病),可以选择华法林抗凝或阿司匹林抗血小板治疗(IIa B)。但在临床实践中,由于心衰患者多数合并其他合并症如冠心病、高血压、瓣膜性心脏病、糖尿病等常见房颤卒中危险因素,因此遵循指南通常多数患者需抗凝治疗。

4 心衰合并房颤的抗凝药物选择及注意事项

心衰合并房颤患者大多数需要抗凝治疗,华法林是循证证据最充分、使用最广泛的口服抗凝药物,应用历史超过50年。非瓣膜病房颤研究荟萃分析显示,华法林可使卒中的相对危险度降低64%,全因死亡率显著降低26%。但由于剂量个体差异大、药物-药物/食物相互作用常见,需频繁监测,加上医生对华法林所致出血的过度担心,影响了其在临床实践中的广泛应用。来自国内外的调查都显示华法林应用不足,国内尤为明显,在房颤患者中的使用比例不超过15%。

当使用华法林抗凝治疗时,需谨慎评估出血风险。依据目前流行的HASBLED评分:包括高血压、肝肾功能损害、卒中、出血史、INR波动、老年(如年龄>65岁)、药物(如联用抗血小板药或非甾体类抗炎药)或嗜酒,评分≥3分时提示出血“高危”,需要谨慎监测INR及出血倾向。

最近英国伯明翰大学的Lip等提出一个简易评分系统预测服用华法林时INR控制的好坏,该评分系统即SAMe-TT2R2评分,涵盖以下变量:女性(1分)、年龄<60岁(1分)、基础疾病(1分,定义为有2种以上以下疾病:高血压、糖尿病、冠心病/心肌梗死、外周动脉疾病、心衰、既往卒中史、肺病、肝肾功能受损)、节律控制治疗(1分)、近2年吸烟(2分)、非高加索族(2分);共计8分。SAMe-TT2R2评分≥2分的房颤患者,服用华法林,INR容易波动。其中心衰是影响华法林治疗窗内时间(Time in Therapeutic Range,TTR)的独立危险因素。当同时合并其他危险因素时,更应注意监测INR,并依据靶目标调整华法林用量。因为过低的TTR将会导致患者抗凝不足或过度,从而增加房颤患者缺血性卒中及出血风险。当然,SAMe-TT2R2评分的预测价值并未在我国房颤患者中得到证实,其应用价值尚有待进一步检验。

目前正在研发或已经上市的的新型口服抗凝药主要包括直接凝血酶抑制剂、Xa因子抑制剂、IX 因子抑制剂、组织因子抑制剂以及新型维生素K拮抗剂,其代表药物包括直接凝血酶抑制剂—达比加群酯以及直接Xa 因子抑制剂—利伐沙班与阿哌沙班。上述新型抗凝药物可特异性阻断凝血瀑布中某一关键性的环节,在保证抗凝疗效的同时显著降低严重出血性并发症风险,其优点在于具有用法简便、药代动力学特性稳定、不需要常规监测凝血指标、较少受食物和其他药物影响,展示了良好的应用前景。

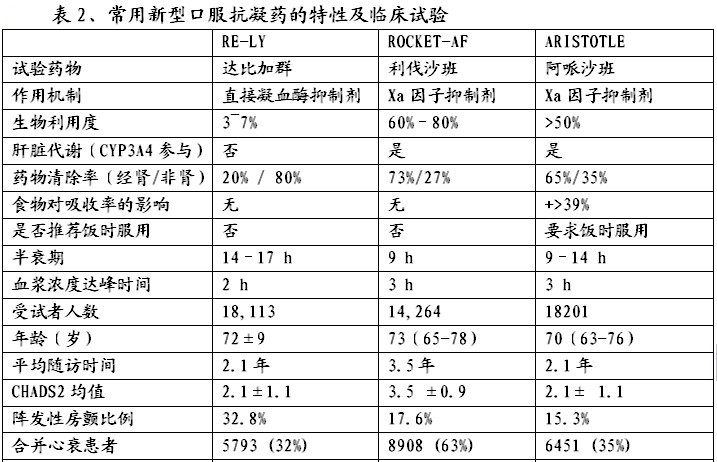

目前已有多项临床试验对新型口服抗凝药与华法林的疗效和安全性进行了比较,主要包括关于达比加群酯的RE-LY 研究,关于利伐沙班ROCKET-AF 研究,以及关于阿哌沙班ARISTOTLE(见表2)。上述研究均显示新型口服抗凝药物预防房颤患者卒中事件的疗效不劣于或优于华法林,而发生严重出血性并发症(特别是颅内出血)的风险低于华法林。尽管上述研究入选人群并不局限于房颤合并心衰患者,但心衰患者占入选患者的比例较大(32%—63%),且亚组分析并未显示心衰会对新型口服抗凝药的治疗效果存在影响。新型口服抗凝药物为房颤患者血栓栓塞并发症的预防提供了新选择。

但是,上市后的监测发现,在某些出血高危的人群中,新型抗凝药物仍然需要谨慎使用,例如,高龄(≥75岁)、肾功能减退、体质虚弱以及存在其他出血高危因素者需减小剂量并加强监测,以免引起严重出血事件。此外,多数新型抗凝药物没有特异性的拮抗剂,一旦发生过量和或出血时,难以评估和逆转,只能采用非特异性的止血方法,例如输注凝血酶原复合物或凝血因子。新型口服抗凝药价格昂贵,在我国房颤患者中的循证医学证据尚有待加强,预计在未来数年难以取代华法林在抗凝领域的主流地位。

小 结

心衰合并房颤作为21世纪最为流行的两大心血管疾病,势必给我国心血管疾病的防治工作带来巨大挑战。如何预防心衰合并房颤患者卒中事件是临床医师关注的重点之一。目前对心衰是否增加房颤卒中风险及如何优化抗栓策略仍需更多的循证医学证据。在现阶段我国房颤患者抗凝严重不足的前提下,目前的工作重点应是普及当前欧美指南推荐的卒中危险分层方案,提高抗凝比例,减少卒中及血栓栓塞事件。并开展全国性或区域性的房颤卒中登记研究,积累我国房颤人群卒中数据,以期望在未来能指导我国房颤人群的抗栓治疗,而不仅仅是依赖欧美房颤人群数据。

来源:365医学网