三角韧带损伤的诊治

发布时间:[2014.04.01] 点击:1525次

国际内固定研究学会(AO)基金会在中国上海成功举办首次A()创伤联合课程(A0"IraUlTIaCombined Course),来自瑞士Basel大学医院的Geert Pagenstert教授就“三角韧带损伤的诊断和治疗(Diagnosis and treatment ofdeltoid ligament injuries)”作了精彩报告。作为现场翻译,聆听学习后受益匪浅。现经Pagenstert教授同意,笔者将报告内容整理如下,供骨科同道们分享交流。

踝关节扭伤患者远期后遗症发生率高达50%。目前对踝关节外侧不稳定的研究已非常深入,大多数患者通过后期外侧副韧带重建手术及功能锻炼均能获得良好疗效。但是,仍有部分患者术后临床症状持续存在,究其原因,可能是踝关节内侧结构损伤没有得到足够重视和治疗。

三角韧带是稳定踝关节内侧的主要韧带结构,它维持距骨在踝穴的正常解剖位置,阻止距骨外翻脱位;它的完整性对于足踝部负重及运动功能的正常发挥均至关重要。

三角韧带解剖结构存在诸多变异。目前研究共识为:三角韧带可分为深浅两层,均起于内踝。浅层跨越踝关节和距下关节,包括胫舟韧带、胫弹簧韧带和胫跟韧带。

胫舟韧带构成三角韧带的前缘,起于内踝前丘前缘止于足舟骨背内侧,有时发出分支附着于距骨;胫弹簧韧带位于三角韧带最浅层,由内踝发出后几乎呈垂直走行,止于弹簧韧带的上缘;胫跟韧带起于内踝前丘内侧,止于跟骨载距突内侧,常被胫弹簧韧带所覆盖。

三者之中,胫跟韧带强度较低,而胫舟韧带和胫弹簧韧带比较粗壮,且解剖变异较少。三角韧带深层则仅跨越踝关节,包括胫距后韧带和胫距前韧带。

胫距后韧带起于内踝丘间沟(前丘后侧和后丘前侧),止于距骨内侧关节面下方至距骨后内侧结节,是三角韧带深层的恒定解剖结构;胫距前韧带起于内踝前丘和丘间沟,止于距骨内侧,其解剖变异较大,甚至可能缺如。

三角韧带和弹簧韧带关系密切。弹簧韧带又称为胫舟足底韧带,其解剖结构可分为内侧束、内上束和下束。从功能上说,三角韧带维持正常的胫距关系,是踝关节内侧的主要稳定结构,也是踝关节内侧的运动枢纽;弹簧韧带承载距骨头,从而维持内侧足纵弓。胫弹簧韧带则将两者紧密联系在一起,两者作为一个功能复合体协同作用。

三角韧带急性损伤占所有踝关节损伤的10%~15%,受伤机制为踝关节旋前或外翻损伤。单纯急性三角韧带损伤非常罕见,多伴有下胫腓联合损伤、距骨骨软骨损伤或踝关节骨折,临床上需加以重视,避免漏诊。

若治疗不当,可能导致踝关节慢性不稳定。对于三角韧带急性损伤,如果外踝骨折及下胫腓联合复位后关节对位和稳定性得以恢复,就无需手术修补三角韧带。

但是如果踝关节骨折复位后仍残留踝关节内侧间隙增宽,则可能是断裂的三角韧带嵌入所致,需要手术探查和处理。

另外,对于运动员等功能要求高并需尽快获得康复患者,亦主张行手术修补。三角韧带慢性损伤在慢性踝关节不稳患者中的发生率则高达26%,通常继发于慢性踝关节外侧不稳定及胫后肌腱功能失效。

慢性三角韧带损伤的诊断主要依靠患者病史、主诉及临床体格检查。患者通常有踝关节扭伤病史,主诉踝关节有不稳定感觉,尤其是在不平整路面上行走或下坡时,踝关节前内侧疼痛。体格检查常发现踝关节前抽屉试验阳性,后足存在外翻畸形。

诊断上需要将慢性三角韧带损伤与胫后肌腱功能失效相鉴别,因为两者均会发生后足外翻畸形;主要差别在于:慢性三角韧带损伤患者胫后肌腱功能正常,患者提踵激活胫后肌腱功能后,后足外翻畸形即消失。

还要进行踝关节负重位X线摄片检查,以便确定有无其他伴发损伤,如踝关节撕脱骨折、距骨骨软骨损伤及下胫腓联合损伤等。

三角韧带损伤的MRI表现有三角韧带增粗、迂曲或止点撕脱。踝关节镜检查有助于进一步明确诊断。关节镜下,三角韧带损伤表现为内踝起点部位骨面裸露和韧带松弛。

关节镜检查时踝关节正常者的距骨可有轻度前后活动,但胫距间隙<2 mm;轻度踝关节不稳定者的距骨前移增加,胫距关节间隙可达5mm;中度踝关节不稳者的距骨可前移,脱位至踝穴之外,胫距关节间隙可>5mm。

Hintermann等将三角韧带浅层损伤分为3型:工型为三角韧带内踝起点处撕脱断裂,常累及胫舟韧带及胫弹簧韧带;Ⅱ型为三角韧带中部断裂,表现为胫舟韧带及胫弹簧韧带之间撕裂;HI型为三角韧带足舟骨止点处撕裂,累及弹簧韧带及胫舟韧带。

慢性三角韧带损伤者均需要经过术中探查,以明确诊断及分型。治疗上,X寸I型损伤,可于胫舟韧带及胫弹簧韧带之间纵向切开,显露内踝,在内踝尖上方6mm处打入锚钉,紧缩缝合胫舟韧带和胫弹簧韧带(图1)。

图1 Ⅰ型三角韧带浅层慢性损伤的修复a.韧带撕裂发生于胫舟韧带和胫弹簧韧带之间b.在内踝尖上方6 mm处打入锚钉c.将胫舟韧带和胫弹簧韧带紧缩固定至内踝d.使用可吸收缝线加固e.修复示意图

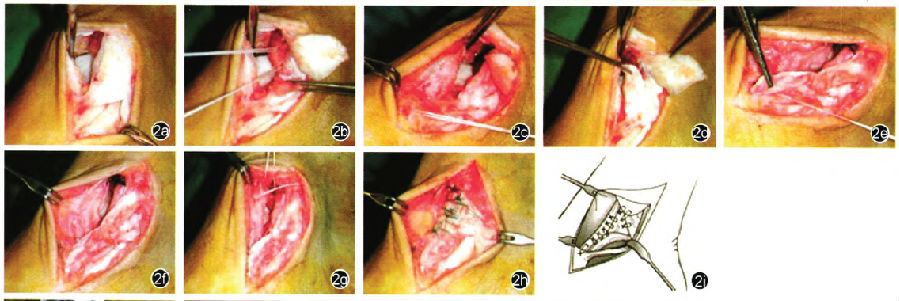

图2 Ⅱ型三角韧带浅层慢性损伤的修复a.三角韧带浅层中部陈旧性断裂、瘢痕化b.内踝尖近端6mm及9 mm处各打人1枚锚钉c.足舟骨结节打人第3枚锚钉 d.使用内踝远端锚钉紧缩缝合深瓣e.使用足舟骨锚钉紧缩缝合浅瓣f.内侧韧带结构得以恢复g.内踝近端锚钉用于缝合重建胫舟韧带h.使用可吸收线加固缝合i.修复示意图

对韧带中部的Ⅱ型损伤,术中将松弛的韧带结构分为深浅两瓣,浅瓣附着于内踝,深瓣附着于远端;在内踝及足舟骨分别打人锚钉,对两层结构作缝合修补(图2)。

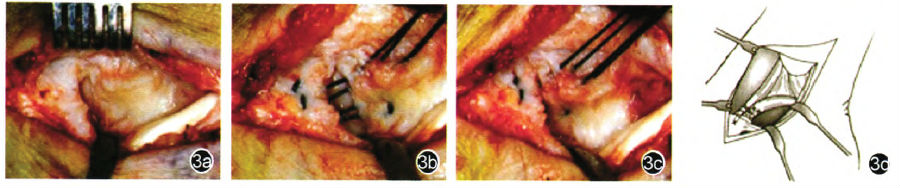

图 3 Ⅲ型三角韧带浅层慢性损伤的修复a.弹簧韧带远端撕裂b.使用两股不可吸收缝线缝合弹簧韧带c.收紧缝线。完成修复d.修复示意图

对Ⅲ型损伤,可使用缝线直接缝合,修补胫弹簧韧带,遇胫舟韧带止点完全撕脱则可使用锚钉进行修补(图3)。另外,要注意对伴发损伤进行治疗。

手术中应该常规探查胫后肌腱(尤其是Ⅱ型及Ⅲ型损伤),对退变的肌腱组织需行清创,如果胫后肌腱因受到牵拉发生松弛需进行紧缩缝合,胫后肌腱发生断裂则需行肌腱转位重建,同时需修补或重建撕裂的外侧副韧带。

如果患者先前就存在后足外翻和前足外展畸形(例如健侧无症状足亦存在相同畸形)或胫舟韧带、胫弹簧韧带及弹簧韧带极度松弛,需使用跟骨外侧延长术矫正畸形,恢复后足力线,保护修复的韧带组织。对于三角韧带严重损伤的终末期患者,距舟关节或三关节融合的疗效更加确切。

术后需根据损伤类型制定康复计划。对Ⅰ型损伤,术后可早期开始踝关节主动和被动活动,进行下肢肌肉力量训练并使用支具保护行走6周,患肢完全负重的时间取决于何时局部症状消除。

物理治疗需持续至患者下肢肌力及本体感觉完全恢复。对Ⅱ型及Ⅲ型损伤,术后使用石膏固定6周,而后开始负重及康复锻炼。Hintermann等所报道的关于三角韧带修补前瞻性临床研究中共有52例患者,其中男27例,女25例,年龄16~6()岁(平均36.6岁);Ⅰ型损伤占72%,Ⅱ型损伤占9%,Ⅲ型损伤占19%;随访2~6.5年(平均4.4年)显示最终临床优良率达90%,术后美国足踝骨科学会(AOFAS)后足评分较术前显著改善。

总之,踝关节扭伤后持续存在主观不稳定感及踝关节前内侧疼痛,此时需要考虑三角韧带损伤导致踝关节内侧不稳定的存在。

临床检查可发现踝关节内侧沟压痛、后足外翻及前足旋前,但是由于胫后肌腱正常,患者提踵激活胫后肌腱可消除畸形,与胫后肌腱功能失效者截然不同,彼此可以鉴别。

相比足踝应力摄片检查,关节镜检查是更有效的诊断工具。对于有症状的三角韧带慢性损伤患者,应给予积极治疗,重建韧带结构,恢复踝关节内侧稳定性,同时注意伴发损伤的治疗。

来源:国际骨科学杂志