哪些房颤患者适合外科手术消融治疗?

发布时间:[2014.03.21] 点击:221次

作者:高明 摘译,何泉 审校

1 伴发的房颤

自James Cox首次行迷宫术至今已有21年。当时,多子波折返假说被认为是房颤发生的主要机制,人们还没有认识到肺静脉内局部触发灶在房颤发生中的重要性,也没有认识到频率梯度、自主神经系统、遗传等因素对房颤发生的影响。Cox迷宫术的设计主要基于两个目的:一是将电冲动导入死胡同,二是避免电冲动沿二尖瓣、三尖瓣、腔静脉及心耳等环形结构形成折返。有趣的是,虽然Cox迷宫术至今仍是控制房颤最成功的治疗方法,该手术可以使90%以上孤立性房颤患者恢复窦性心律,但由于其手术方式太过激进而限制了其推广。

近10年来,外科医师将各种不同消融能量的设备应用到房颤的手术治疗中,使手术创伤产生的瘢痕更小,由此,手术治疗房颤的应用日益增多,尤其是在拟行其它心脏外科手术而伴发房颤的患者。采用这项新技术后,迷宫术不会进一步增加手术风险,有效性也可以与既往“切与缝”的技术相媲美。近来研究显示,与单纯心脏外科手术相比,同时行Cox迷宫术的患者其长期生存率更高,卒中发生率更低,而心室功能更好。由此,国际微创心胸外科学会于2009年共识声明中推荐,对接受心脏外科手术的持续性房颤、长期持续性房颤患者同时行外科手术消融,以提高近期及长期的窦性心律维持率(Ⅰ,A)、改善射血分数和运动耐量(Ⅱa,A)、降低卒中和血栓栓塞事件风险,并提高长期生存率(Ⅱa,B)。由欧洲心脏病学会(ESC)、欧洲心律协会(EHRA)、欧洲心胸外科协会(EACTS)推出的2010房颤管理指南建议症状性房颤患者应考虑同时行房颤外科手术治疗(Ⅱa,A)。即使对无症状性房颤,如风险较小,该治疗策略也是合理的(Ⅱb,C)。

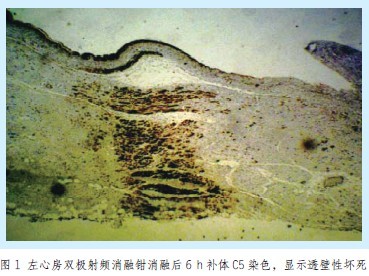

对不同的患者,Cox迷宫术的疗效存在差别。主要为阵发性或持续性的孤立性房颤患者,5年的成功率可达到83%~93%,而对于心房重塑和心房显著扩大的房颤患者,其成功率约75%。多项研究显示,如果以恢复窦性心律及维持心房收缩功能作为成功的标准,左心房扩大是影响Cox迷宫术成功率的主要因素,另一重要影响因素是手术所采用的能量类型,因为并不是所有的设备都能产生连续的线性透壁瘢痕。在外科手术中停搏的心脏,由于没有血液影响消融组织的温度,而且可以同时在心内膜或心外膜消融,所以透壁损伤的可能性显著增高。在这种情况下,消融技术也从单极消融发展到只消融钳口之间组织的双极射频消融,通过测量跨消融组织的能量传导,可避免心脏外组织损伤,同时产生更加理想的透壁损伤(图1)。

此外,如果维持40℃以下温度2 min,冷冻探针也显示了其在停搏心脏中消融的有效性。尽管在左心房扩大时Cox迷宫术疗效相对有限,但由于技术的进步,以及其在改善患者生存率、卒中发生率、心室功能等方面的作用,使拟行其它心脏外科手术而伴发房颤的患者成为Cox迷宫术明确的适应证。

2 孤立性房颤

近10年来,导管消融已成为孤立性房颤患者节律控制的标准治疗方法。最初的手术策略主要集中在阵发性房颤行肺静脉隔离,近年来人们试图通过干预折返路径、心房复杂碎裂电位等来控制持续性房颤和长期持续性房颤。尽管导管导航技术有了巨大的进步,但单极射频消融技术仍存在局限性。并发症方面,虽然穿孔或心脏外组织损伤等已显著降低,但由于消融线的连续性,透壁性不够而需要重复手术的机率仍然很高。同时,导管消融5年结果也不能达到外科手术消融的成功率,1次手术后无心律失常生存率仅29%,2次或2次以上手术后也只能达到63%。最重要的是,尽管有明确证据显示导管消融能改善患者生活质量,但随机化研究并未显示其在生存率、卒中和心力衰竭风险方面的益处。在此背景下,2012年美国心律学会(HRS)/EHRA/欧洲心律失常协会(ECAS)专家共识仅推荐对有症状的药物难治性阵发性房颤(Ⅰ,A)、持久性房颤(Ⅱa,B)、长期持续性房颤(Ⅱb,B)患者考虑经皮导管消融,如果在使用抗心律失常药物治疗前选择导管消融则其证据分别降低为(Ⅱa,B)、(Ⅱb,C)及(Ⅱb,C)。

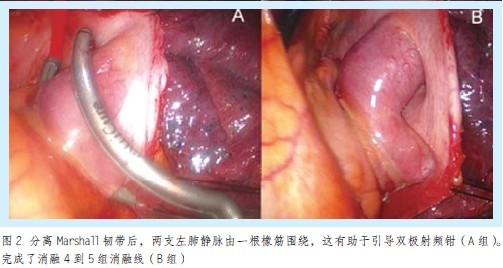

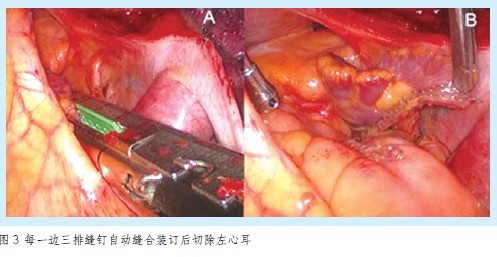

近年来对于孤立性房颤的外科手术治疗新技术不断涌现,其目的是在尽可能微创的同时试图复制Cox迷宫术的高效性。2005年的第1个视频辅助下肺静脉隔离和左心耳切除的临床研究结果令人满意(图2,图3)。之后,这项技术已发展到完全在胸腔镜下完成,采用心外膜双极(肺静脉)或单极射频能量(顶部线,盒状消融线,二尖瓣峡部线)完成消融线。一些中心则把外科和电生理团队整合在一起,采取杂交手术策略,这样既能最大限度利用外科技术在隔离方面的优势,又能在心内膜行复杂线性消融(如二尖瓣峡部)及检测损伤的透壁性。2010年ESC/EACTS指南和2012年HRS/EHRA/ECAS专家共识推荐,对有症状的孤立性房颤患者,如1次或多次导管消融失败的患者倾向于选择外科手术,而抗心律失常药物治疗无效时应考虑微创外科手术治疗(Ⅱb,C)。

3 FAST研究

荷兰圣安东尼医院和西班牙巴塞罗那医学中心的心律失常中心及心血管外科协同发起的FAST研究,首次在先前导管消融失败或左心房扩大合并高血压的患者中,随机对照比较导管消融与微创外科手术治疗的效果,共纳入124例患者(导管组63例,外科手术组61例)。外科手术组与导管组分别采用双极射频术和单极射频消融隔离肺静脉,而对于其它附加消融线各团队则可以自行决定。圣安东尼医院的外科团队完全在胸腔镜下完成操作,对持续性房颤患者,行心外膜单极射频消融完成损伤线(盒状消融线与二尖瓣峡部线),而巴塞罗那医学中心则在视频辅助下完成操作,无附加消融线。在导管组,安东尼医院使用非盐水灌注导管,无附加消融线。巴塞罗那医学中心使用盐水灌注导管而且大多数患者均完成顶部线和二尖瓣峡部线。

FAST研究结果显示两种治疗方法的疗效存在显著差别。术后1年,患者无左心房心律失常比例导管组为36.5%,外科手术组为65.6%。在服用抗心律失常药物的情况下,则分别增加到42.9%与78.7%,差异在阵发性房颤(35.1% vs 68.9%)及先前导管消融失败的患者(36.8% vs 68.2%)中表现更为突出,但在持续性房颤患者(36% vs 56%)或左心房扩大和高血压患者(36% vs 58.8%)中两组差异无统计学意义。与此相反,外科操作产生更多的操作相关的并发症。两组均有1例心包填塞和1例卒中,但是外科手术组有6例气胸,1例血胸并需要输血治疗,1例肋骨骨折,1例肺炎和2例起搏器植入。

长期并发症方面,两组并发症数量相当:外科手术组的并发症主要由于手术更为激进所致(2例肺炎,2例胸腔积液,1例心包炎,1例不明原因发热和1例肠梗阻),而导管组似乎有更多由房颤及抗凝所致的并发症(1例卒中,1例短暂性脑缺血发作,1例因蛛网膜下腔出血导致的死亡,2例房颤所致的心力衰竭,2例肺炎和1例肠梗阻)。另外,导管消融组有6例(9.5%)出现轻度的腹股沟血肿或出血。

4位FAST研究的主要研究者(其中1位为本篇文章的作者)认为,微创外科手术消融在左心房扩大合并高血压或先前导管消融治疗失败的患者中,术后1年无左心房心律失常比例高于导管消融。然而,外科手术的操作相关不良事件发生率明显增高。仔细分析该研究结果,会发现以下几个问题。首先,双极射频消融钳明显优于心内膜单极灌注或非灌注导管。该研究中1年随访结果支持该结论,同时,在所有先前导管消融失败的病例中至少可以在1支肺静脉中发现电隔离的裂隙,这一发现也支持前述结论。其次,附加消融线并没有影响到手术结果。不论心内膜或心外膜消融,附加消融线和单纯肺静脉隔离比较,两组结果无显着差异,这可能由于两者均使用单极射频能量。第三,对于先前导管消融失败或阵发性房颤患者,两种方法的有效性有显著差异,但对持续性房颤或左心房扩大的患者无显著差异,提示这些患者需要Cox迷宫术样损伤,但这是该研究中两种策略均无法达到的。第四,基于以前报道的非随机导管消融或外科手术的研究,即使在这样一组条件相对较好的人群,其中以阵发性房颤为主(66%),左心房扩大并不严重(平均左心房直径43 mm,大于45 mm占15%),两组的疗效均低于预期。第五,接受外科手术患者中,手术的学习曲线可能影响其结果,外科医生通常在第10个病例完成后才开始将患者入组。

不过,由于外科手术消融采用了相对固定方案来检测消融的透壁性,并不能认为超越学习曲线后手术结果会得到显著的改善,但并发症的发生率可能会受到影响,此外,可以理解的是,外科手术并发症发生率会高于导管消融。最后,1年的随访显示双极射频能量隔离肺静脉是最有效的,但其持久性仍是未知数。

FAST的研究结果可能会改变下一版房颤治疗国际指南推荐和(或)证据级别。我们试着回答文章题目提出的问题,我们认为,对于有症状的孤立性阵发性房颤患者如抗心律失常药物治疗失败应接受导管消融,如果上述策略失败,患者应在有经验的中心接受微创肺静脉隔离及左心耳切除术。也许我们可以在持续性房颤患者或左心房扩大和高血压患者中采取同样的策略,但目前我们没有足够的证据支持外科手术优于导管消融,尽管对这组人群导管消融疗效很差。对于拟行其它心脏手术患者合并的房颤,如左心房直径小于56~60 mm,所有患者均应接受Cox迷宫术,从而改善生存率,减少卒中及改善心室功能和提高生活质量。

4 房颤消融的未来

在日新月异的房颤消融领域,新进展不断涌现。在导管消融方面,新的工具比如心内膜多头射频消融导管可能使消融线更加连续,但在外科手术领域采用相似的射频消融技术却显示消融线并不能达到连续的透壁损伤。冷冻球囊技术为心内膜消融打开了一个新的窗口,但由于仅能用于肺静脉隔离,因此对于持续性及长期持续性房颤,单用球囊是远远不够的。在外科手术方面,研究者们尝试于心外膜模拟Cox迷宫术,但是某些消融线的完成需要同时在心外膜和心内膜消融。我们认为依靠单极消融技术很难达到Cox迷宫术一样的成功率,因此当前的目标仍然是如何在创伤最小的同时对孤立性持续性和长期持续性房颤患者进行有效的治疗。

原文来源:Manuel Castellá. Heart, 2013, 99:888-892.