杨艳敏:胺碘酮助力应对室性心律失常

发布时间:[2013.12.12] 点击:147次

杨艳敏 中国医学科学院阜外心血管病医院

对于快速性室性心律失常的处理,目前虽然有很多非药物治疗方法例如射频消融、埋藏式心律转复除颤器(ICD)等,但药物治疗仍有着不可替代的作用。胺碘酮问世已经有40余年,经历了循证医学的考验,在各类指南中确立了其在抗心律失常药物治疗领域中的重要地位,目前成为临床应用最广泛的一类抗心律失常药物。对于其应用剂量和方法,指南也有了明确建议。尽管如此,在临床实践中,对于胺碘酮的合理应用仍然存在困惑。不同患者心律失常性质不同、基础疾病状态不同以及个体差异等因素均使其应用具有复杂性,需要在指南建议的框架下进行个体化调整。本文主要关注胺碘酮在室性心律失常治疗中的应用。

电生理作用及药代动力学特征

胺碘酮的电生理作用主要表现在抑制窦房结和房室交界区的自律性,减慢心房、房室结和房室旁路传导,延长心房肌、心室肌的动作电位时程和有效不应期,延长旁路前向和逆向有效不应期。因此,其具有广泛抗心律失常作用。尽管胺碘酮延长QT间期,但较少导致尖端扭转室性心动过速(室速)。

胺碘酮的药代动力学复杂。其口服生物利用度平均为50%,血药浓度与剂量呈线性相关。胺碘酮具有高度脂溶性,广泛分布于肝、肺、脂肪、皮肤及其他组织,分布容积大。其主要通过肝脏细胞色素P450酶系统代谢,经粪便排泄;几乎不经肾脏清除,故可用于肾功能减退的患者且无须调整剂量。

胺碘酮口服起效慢,须数天至数周起效。静脉注射后由于胺碘酮从血浆再分布于组织中,故血浆中药物浓度下降较快。胺碘酮的清除半衰期长,长期用药者在停药后3~10天血药浓度降低至初始浓度的50%,之后组织储存的药物排出进入较长的终末半衰期,清除过程可持续13~142天。

快速室性心律失常的急性期治疗

室性心动过速

胺碘酮在血流动力学稳定的单形性室速、不伴QT间期延长的多形性室速和未能明确诊断的宽QRS波心动过速治疗中应作为首选。对于合并严重心功能受损或缺血的患者,胺碘酮优于其他抗心律失常药,其疗效较好,促心律失常作用低。

虽然有报道指出胺碘酮可以使持续性室速终止,但终止作用相对较弱,对于血流动力学稳定的室速经过静脉应用胺碘酮负荷量后未能终止者,应尽快进行电复律。对于血流动力学不稳定的室速应直接进行电复律。复律后应用胺碘酮可以预防复发,这种作用可能需要数小时甚至数日才能实现。

在室性心律失常治疗中,胺碘酮的应用方法为:胺碘酮150 mg+5%葡萄糖10~20 ml,10 分钟内静脉注射,如必要重复上述操作,随后按照1 mg/min静脉滴注6小时,此后根据心律失常控制情况酌情减量,24小时静脉用量一般不超过2200 mg。特殊情况下的顽固性心律失常,其应用剂量可能会超过上述剂量。一般静脉用药时间3~4天,然后过渡至口服用药。

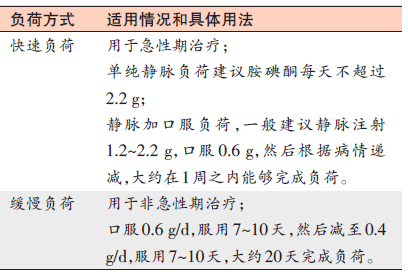

表 胺碘酮负荷方法及剂量

胺碘酮的应用关键是药物需要累积到一定剂量才能发挥药效,累积剂量是指口服维持量之前的总量,包含了静脉推注的负荷量、静脉维持量、口服负荷量。胺碘酮的负荷方法及剂量见表。在静脉维持用药或减量期间如遇心律失常反复,考虑胺碘酮累积剂量不足时,可再追加负荷量。

治疗室性心律失常的累积剂量应以有效控制心律失常且不出现严重不良反应为标准的最小有效剂量,通常大于10 g以上。

心脏骤停

在电复律及注射肾上腺素无效的院外发生的心脏骤停患者中,胺碘酮已被证实可以改善电复律效果,从而改善心肺复苏患者的入院生存率,胺碘酮的此种作用优于利多卡因。但是现在还没有胺碘酮改善患者出院生存率的证据。

在无脉搏性室速或心室颤动(室颤)造成心脏骤停时,经常规心肺复苏、应用肾上腺素和电复律无效的患者,在坚持进行心肺复苏的前提下,为改善电复律效果可首选胺碘酮300 mg+5%葡萄糖10 ml快速静脉注射,然后再次电复律,必要时重复一次。

电风暴

电风暴是指24小时内发生2次及以上的持续室速或室颤,通常需要进行电转复。这种顽固的心律失常不但危及患者生命,而且可使已置入的ICD频繁工作造成电源快速耗竭,并给患者带来痛苦。

治疗上首先应积极处理基础疾病及诱发因素,发作时通常需要进行电转复,转复后应用静脉胺碘酮控制和减少发作,应用剂量及方法同上。小规模非随机研究证实,胺碘酮对于其他药物治疗无效的反复发作的持续性室性心律失常有效。

电风暴时交感神经兴奋是重要的病理生理基础,β受体阻滞剂的应用是必要的。胺碘酮合用β受体阻滞剂被认为是治疗电风暴最有效的方法。

预防心脏性猝死

一级预防

荟萃分析显示胺碘酮在心脏性猝死的一级预防中可使总死亡率明显下降,但单独的临床试验例如加拿大胺碘酮心肌梗死心律失常试验(CAMIAT)和欧洲心肌梗死胺碘酮试验(EMIAT)没有证实胺碘酮能够减少患者的总死亡率,仅可明显减少心律失常引起的死亡。

关于缺血性心脏病猝死一级预防的几项前瞻性临床研究比较了ICD与抗心律失常药物的应用,例如多中心埋藏式自动除颤器试验(MADIT )Ⅰ、多中心非持续性心动过速试验(MUSTT)、MADITⅡ等;在非缺血性心肌病猝死一级预防中也进行了几项研究,例如CAT、AMIOVIRT等;以上研究均证实,在降低总死亡率方面,ICD明确优于抗心律失常药物。

二级预防

目前已明确心脏性猝死的二级预防应该首选ICD,在无条件或无法置入ICD的患者中,应使用胺碘酮。单用胺碘酮无效或疗效不满意者可以合用β受体阻滞剂。

已经安装ICD的器质性心脏病患者仍存在室性心律失常复发可能时,应考虑应用胺碘酮减少和预防心律失常发作。

胺碘酮推荐用于控制恶性心律失常发作的最低口服维持剂量,一般不超过0.4 g/d。

注意事项

在室性心律失常的治疗中,胺碘酮是最常用的抗心律失常药物,但需要注意以下几点。

鉴别诊断胺碘酮在多形性室速中的应用须除外QT间期延长尤其是获得性QT间期延长导致的尖端扭转室速,此时的处理应该是去除导致QT间期延长的原因和诱因,包括补钾补镁治疗,而不应该使用延长QT间期的任何药物包括胺碘酮,如错误应用,可导致病情加重。

胺碘酮的应用还须除外少见的离子通道异常或遗传性心律失常,如布鲁戈登(Brugada)综合征、儿茶酚胺敏感性室速、短QT间期综合征等,因为这些特殊的室性心律失常应用胺碘酮无效。

注意维持电解质及内环境稳定胺碘酮的促心律失常作用发生率低,但在QT间期明显延长的情况下,合并低血钾、低血镁时可出现促心律失常作用。应用胺碘酮治疗期间,血钾水平最好保持在4.0 mmol/L以上。

注意监测药物不良反应胺碘酮静脉用药的不良反应主要是肝损害、静脉炎、心动过缓等。慢性期用药的不良反应主要是甲状腺功能异常、肝损害、肺毒性等,应注意监测。

来源: 中国医学论坛报 2013-12-05 C11 循环